人文・社会科学分野の学位(博士)の授与数を2007年から2021年までをフラフに(図1)しました。それ以前のものは(1981~2012年)、人文と社会の合算ですがグラフにしていますので、ご参照ください(博論社作成グラフ2018年まとめ①)。

1981年には人文社会科学分野の博士号取得者数は172人、40年たち2021年には1456人となっています。2008年の2016人がピークですので、2021年の1456人は、19年前の2002年(1490人)にまで後退しているといえます。

日本国内での学術分野における割合をみても(図2)、人文が4.1%、社会が5.1%ですので、そもそものこの分野の博士号取得者の数が少ないと言えます(図2の凡例の( )内の数値は実数)。

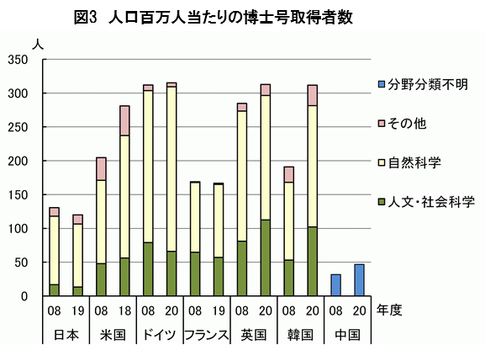

世界との比較では、人口百万人当たりの博士号取得者数は(図3)、日本は、人文・社会科学分野では、米国・ドイツ・フランス・英国・韓国と比較して最も少ないということがデータから読み取れます。

今後、人文・社会科学分野の博士号取得者数が増えていく見通しがつかない日本の現状において、特に人文学分野の衰退を危惧されている研究者は多いのではないでしょうか。

文部科学省の中央教育審議会大学分科会大学院部会が発表している「大学院関連参考資料集」(2024年7月11日時点)によると、国は大目標として、「2040年における人口100万人当たりの博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げる(2020年度比約3倍)」を掲げています(資料66ページ)*1。2040年まであと15年しかありませんが、国は、「「博士課程に進学すると生活の経済的見通しが立たない」「博士課程に進学すると修了後の就職が心配である」との回答が3割を上回っている。」*2等のデータを把握していながら、掲げる施策は、表1の通り。やる気あるのかと言いたくなります。

| 表1 取組の方針 |

| ① 産業界等と連携し、博士人材の幅広いキャリアパス開拓を推進 |

| ② 教育の質保証や国際化の推進などにより大学院教育を充実 |

| ③ 博士課程学生が安心して研究に打ち込める環境を実現 |

| ④ 初等中等教育から高等教育段階まで、博士課程進学へのモチベーションを高める取組を切れ目なく実施 |

同資料の「博士課程修了後に希望するキャリア」として、人文(122人)の74%、社会(64人)の84%の方々が「大学・教育機関」に就職したいと述べています*3。つまり、研究を続けたいと訴えているのです。研究を続けたい人のために、さらには、非常勤の職でしのいでいる全ての研究者に対して、任期付きの研究職ではなくて、正規の研究職の受け皿を増やすことが何より求められているのでなないでしょうか。

文責:高村京夏

出典

図1 文部科学省、学位授与状況「平成18年度博士・修士・専門職学位の学位授与状況 ~令和3年度博士・修士・専門職学位の学位授与状況」から、博論社がグラフを作成(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/mext_02512.html)

図2 文部科学省、学位授与状況「令和3年度博士・修士・専門職学位の学位授与状況」から、博論社がグラフを作成(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/mext_02512.html)

図3 科学技術・学術政策研究所、3.4学位取得者の国際比較「【図表3-4-3】 人口100万人当たりの博士号取得者数の国際比較」から抜粋(https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2022/RM318_34.html)

表1 文部科学省、中央教育審議会大学分科会大学院部会「大学院関連参考資料集」(2024年7月11日時点)、65ページの「取り組みの方針」より、博論社が表を作成(https://www.mext.go.jp/content/20240711-koutou02-000037014_7.pdf)

*1 https://www.mext.go.jp/content/20240711-koutou02-000037014_7.pdf

*2 同上、64ページ

*3 同上、55ページ

コメントをお書きください